“科创中国”苏州电声研讨会报告抢先看!

发布时间:2025/03/23 学会动态 浏览次数:242

随着科技的飞速发展,音频与电声产业正步入智能化、高质量发展的新阶段。为凝聚产学研用多方力量,以技术创新为核心驱动力,加速电声产业向高端化、智能化迈进,中国声学学会牵头组织的“科创中国”音频时代新电声产业科技服务团拟定于2025年3月22-23日在苏州香格里拉大酒店举办“科创中国”音频时代新电声产业科技服务团技术创新驱动电声产业高质量发展研讨会。

报告抢先看

杨 军

中国科学院声学研究所 研究员

报告题目:智能趋势下的新电声技术

报告人简介:杨军,中国科学院特聘研究员、博士生导师,中国科学院声学研究所副所长,兼中国科学院大学电子电气与通信工程学院副院长。长期从事声学与信号处理的研究,发表学术论文600余篇,专著1部,编著1部,国际会议大会特邀报告5次,授权发明专利80余项,制定国家标准10余项,一批专利技术已实现产业化。现为中国声学学会副理事长兼秘书长,中国乐器协会副理事长,国际噪声控制工程学会副主席,中国声学学会/电子学会/国际声与振动学会会士。

报告摘要:智能化是当今学科和行业的重要发展趋势。声频工程(Audio Engineering)已突破传统声学范畴,扩展为跨学科的体系,不论在科学研究还是在生产制造和消费电子领域,都显示出越来越重要的地位。本报告将从声源的产生、分离和定向传播、声事件定位与检测以及声场控制等技术链条的角度,介绍面向应用场景的智能音频技术新进展。

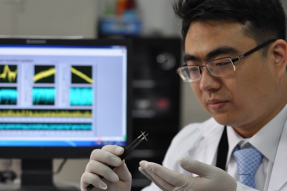

王 文

中国科学院声学研究所 研究员

报告题目:声表面波技术在电声器件中的应用

报告人简介:王文,博士、中科院声学所二级研究员、博士生导师、中科院特聘研究员、中科院大学岗位教授及超声信号处理学术带头人、德国洪堡学者、IEEE高级会员、国际先进材料协会会士、中国声学学会常务理事、物理声学/微声学分会副主任、中国微米纳米技术学会理事、中国仪器仪表学会声学仪器分会副主委。长期从事超声信号处理与传感技术研究,主持国家和省部级科研项目50余项,自主开发出多种先进传感器件及系统,广泛应用于智能制造、国防、航天航空、工业及电网领域;发表SCI论文130余篇;专著2部;授权发明专利40项;曾获德国洪堡科研奖、国际先进材料协会科学家奖章、北京市科技进步奖、军队科技奖等在内的9项国际国内科技奖励;曾获中国声学魏荣爵奖、中国电子元协技术领军人物奖、中国发明协会发明创业人物奖、中国产学研合作创新奖、中科院朱李月华优秀教师奖及中科院优秀导师等荣誉;曾入选中科院高层次领军人才等多项人才计划。

报告摘要:声表面波超声信号处理器件与传感器在航空航天、国防、智能制造、电力、能源、通讯等领域承担着极为重要的信号获取与处理功能。声表面波是利用压电效应在压电介质表面沉积微尺度金属叉指电极激励的一种沿介质表面传播的机械声波。由于叉指换能器具有高频、极佳的互易性和对称性及设计的简便灵活性,同时采用高重复性和高一致性的半导体平面光刻制备工艺,因而声表面波器件首先作为信号处理关键元件,成为了移动通讯、雷达等领域的关键模拟元件,市场应用规模均在百亿级以上。另外,由于声能集中于介质表面,对表面负载极为敏感,形成了声表面波技术的另外一个重要发展方向即智能感知。相对于其他传感技术,具有高灵敏、快速、宽量程及高可靠性等特点,特别是可提供一种无源感知和无线传输的新型传感方式,引起人们广泛关注和兴趣。经过近30年发展,一批声表面波传感器已成功应用于国防、电力、智能制造、航空航天等领域温度、力学及气体检测,彰显出重大的应用价值。本报告将结合实验室团队研究和应用成果,汇报声表面波信号处理及多参数传感技术的研究及应用情况。

刘碧龙

青岛理工大学 教授

报告题目:高性能声学器件与仿真应用

报告人简介:刘碧龙,青岛理工大学机械与汽车工程学院教授,中国声学学会理事、中国声学学会环境声学分会副主任委员、国际音频工程学会(AES)会士。主持过包括国家973课题在内的各类科研项目,公开发表的工作受到包括波音、NASA、TsAGI等国际同行的引用或关注。通过斯普林格出版了《Vibro-Acoustics》三卷,应邀在ICSV26等学术会议上做大会报告。曾兼任国际学术期刊《Applied Acoustics》副主编,ICSV21科学委员会主席等职。科研兴趣涵盖声学材料与结构、流体与结构耦合噪声、水下结构振动噪声、高性能声学器件与音响系统、主动噪声控制以及声学技术产业化应用等。

报告摘要:本报告聚焦以扬声器和麦克风为代表的声学器件,回顾其超过百年的发展历史,并探讨其核心结构的持久影响力。报告系统梳理了扬声器和麦克风的技术发展脉络,分析了其在材料、工艺及设计理念上的创新与突破。同时,结合当前技术趋势,报告深入探讨了声学器件在微型化、高性能及智能化方向的发展前景。此外,结合报告人的实践经验,展示了仿真工具在高性能声学器件设计与优化中的关键作用,通过具体示例阐述了仿真技术如何提升器件性能、缩短研发周期并降低成本。本报告旨在为声学器件领域的研究者与从业者提供借鉴与参考,推动声学技术的发展与创新。

郑成诗

中国科学院声学研究所 研究员

报告题目:音频设备智能化信号处理关键技术新进展

报告人简介:郑成诗,中国科学院声学研究所研究员,博士生导师,中国科学院大学岗位教授,中国科学院特聘研究员,中国科学院优秀导师;中国科学院青年创新促进会会员,IEEE高级会员,美国声学学会会员;中国声学学会理事,北京听力协会理事,中国电子音响行业协会标准化委员会副主任,国家重点研发计划项目评审专家、国家高层次人才通讯评审和会评专家以及国家自然科学基金各类项目评审专家。主要从事语音和音频信号处理、阵列信号处理以及机器学习方面的研究和应用,承担了多个国家级项目。2021年获得汪德昭青年科技奖一等奖,并连续两次获国际深度降噪挑战赛第一名;2023年获得华为公司火花奖;2024年获得中国科学院大学校级优秀课程。发表SCI论文80余篇,申请和授权国内外发明专利20余项。担任多个杂志编委和青年编委。

报告摘要:近年来,人工智能(Artificial Intelligence, AI)技术取得了令人瞩目的飞速发展。“AI+” 理念已渗透到多个行业,引发了深刻变革。在音频领域,传统音频设备借助 AI 技术,开启了全新的创新可能。本报告首先概述传统音频信号处理的研究现状及局限性,其涵盖语音增强、声反馈抑制和宽动态范围压缩等方面。接着,报告重点介绍智能音频信号处理领域关键技术的新进展,阐述AI+音频信号处理在处理干扰噪声、抑制声反馈以及调整响度的巨大潜能。最后展望智能音频信号处理未来发展方向。

余光正

华南理工大学 教授

报告题目:智能座舱的声场特性分析与声重放关键技术应用

报告人简介:余光正,华南理工大学声学研究所教授、博士生导师,中国声学学会理事,中国声学学会声频工程分会副主任委员、产业促进分会委员、计算声学分会委员,广州电子音响行业协会专家委员会副主任委员。2009年博士毕业于华南理工大学,曾先后在伦敦大学玛丽皇后学院、香港科技大学、伦斯勒理工学院等短期访学。主要研究领域包括电声学与听觉、心理声学、建筑声学、汽车声学和智能声学穿戴设计等。

报告摘要:随着科学技术的发展,现代交通工具(汽车、飞机等)的智能座舱成为越来越重要的生活空间,其内部的声学环境对乘坐体验、语音交互、影音娱乐都将产生重要影响。本报告以汽车智能座舱为例,分析其声场条件,包括小尺度空间的低频模态、内部座椅形成的声场分割、区块化声学边界引起的声场不均匀、以及交通工具运行过程中产生的运行噪声等对重放声场产生的影响。基于特定声场条件,进一步分析特定听音位置及其听音者头部的反射和阴影作用对重放声场的影响。最后,介绍一些车载声重放应用案例以及对重放效果的主客观评价方法。随着消费者的听音需求和声重放技术的不断发展,车载多通路声重放系统需要满足更多样化和个性化的需求发展,为车载多通路声重放技术的软硬件技术迭代提出了挑战,但也带来了新的机遇。此报告将已有技术和课题组最新进展相结合进行梳理,对智能座舱不利声场条件下改善声重放效果提供借鉴。

邓 峥

上海市计量测试技术研究院 高级工程师

报告题目:国内外音频声学技术标准化体系概况及产业需求

报告人简介:邓峥,理学硕士,高级工程师,一级注册计量师。本科硕士就读于南京大学声学专业,2009年至今一直在上海市计量测试技术研究院从事声学计量检测及标准化工作,现任全国电声学标准化技术委员会委员,全国家用电器标准化技术委员会电器噪声分委会委员,全国医用电声设备标准化技术归口单位专家组成员,上海交大仪器仪表工程专业硕士研究生企业导师。先后主持或参与省部级科研项目5项,主持或参与撰写声学相关国家标准4项,主持或参与声学相关国家校准规范3项,发表学术论文5篇,授权发明专利2项,授权实用新型专利4项。

报告摘要:报告将介绍国内外现有音频声学技术相关的标准化体系,首先包括对全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会TC242(国际对口IEC/TC100)、全国电声学标准化技术委员会TC23(国际对口IEC/TC29)和全国声学标准化技术委员会TC17(国际对口IEC/TC43)三个标准化技术委员会的相关标准体系解读,其次介绍国内声学计量标准化体系现状,接着介绍音频技术在医用电声、安防和通信等特定领域的标准化现状,最后结合报告人自身的产业计量检测和标准化经验,分析现有标准化体系对于促进产业发展的重要作用及不足之处,展望未来音频声学技术相关标准化的发展趋势。

日程安排

参会报名

本次活动不收取会议费,交通和住宿自理。因会议规模限制,目前仅剩余少量名额。意愿参加研讨的同仁,请您于3月16日前扫描下方二维码报名,填写参会回执。工作人员将于18日前与您反馈报名结果。